Was können wir tun, um besser durch diese anstrengende Zeit zu kommen, die uns noch ein paar Monate fordern wird?

Kaum jemand fühlt sich mit der derzeitigen Situation nicht belastet, und dennoch unterscheiden Menschen sich darin, wie sie durch diese Zeit gehen. Während die einen trotzdem das Beste aus der Situation machen und es sich – halbwegs – gutgehen lassen, geraten andere in einen Belastungs-Strudel. Manche werden depressiv. Der Grund dafür ist wie immer in der Individualität des Menschen zu suchen, Menschen sind unterschiedlich stressrobust, wir nennen dies Resilienz. Dagegen bleiben stressrobuste Menschen auch in Krisenzeiten emotional stabil und weitgehend optimistisch.

Wie Stress entsteht

Sobald unser Körper eine Bedrohung wahrnimmt, aktiviert das Gehirn die Nervenbahnen des Sympathikus. Dieser sorgt dafür, dass im Nebennierenmark die Botenstoffe Adrenalin und Noradrenalin freigesetzt werden. Die Folge: das Herz schlägt schneller, der Blutdruck und die Atemfrequenz steigen. Dazu strömt Blut aus den kleinen Gefäßen, aus Kopf und Verdauungssystem in die großen Muskeln in Rumpf, Arme und Beine, damit wir uns besser verteidigen oder flüchten können. Stress ist also eine biologisch notwendige Reaktion auf Bedrohungen.

Diese Reaktionskette geht blitzschnell und lässt auch rasch wieder nach. Aber, bei dauerhafter Bedrohung schüttet der Körper zusätzlich das Hormon Kortisol aus, das verschiedene Stoffwechselprozesse aktiviert, um uns rasch mit Energie zu versorgen.

Dieser evolutionäre Mechanismus hat unseren Vorfahren das Überleben gesichert und ist keinesfalls überholt. Auch heute ist er noch sinnvoll. Denn auch wenn heute von außen selten eine Gefahr droht, aktiviert der Kopf die Prozesskette, die unsere Leistung und Motivation erhöht. Stress wird also erst dann zum Problem, wenn wir kaum noch zur Ruhe kommen.

Typische Warnzeichen für Dauerstress sind morgendliche Müdigkeit. Oder eine schwindende Begeisterung für Dinge, die man gerne macht und die einem gut tut. Sogar das, worauf wir uns normalerweise freuen, wird dann als Stress erlebt, jeder Termin – auch ein Theaterbesuch – wird zur Qual.

Wird Stress chronisch, kehrt sich der positive Effekt der Körperantwort um. Die Dauerspannung schwächt den Organismus. Dann wirkt auch das Hormon Kortisol nicht mehr entzündungshemmend, sondern hemmt unsere Merkfähigkeit. Dauerstress macht krank. Dies alles ist seit langem bekannt.

Wann Stress allerdings schädlich wirkt, ist individuell sehr unterschiedlich. Mit dem Reiss Motivation Profile® haben wir ein wirkungsvolles Instrument zur Hand, um die grundsätzliche Vulnerabilität eines Menschen einschätzen zu können.

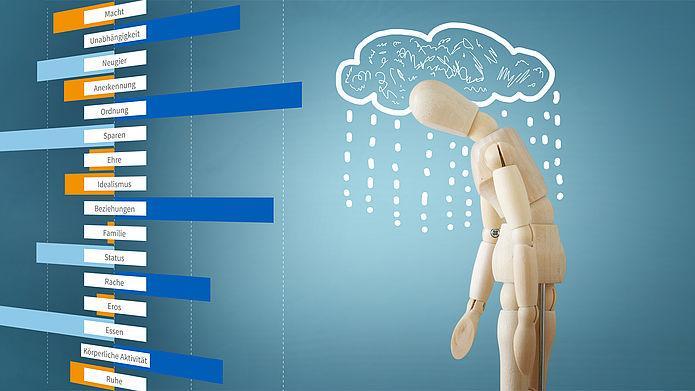

Die Lebensmotive Ruhe und Anerkennung in Kombination können Hinweise darauf geben, ob ein Mensch gut mit Stress umgehen kann oder ob ihm das schwerer fällt. Bei einer starken Ausprägung des Lebensmotivs „Ruhe“, ist ein Mensch in der Regel weniger belastbar. Er hat ein starkes Sicherheitsbedürfnis, wird schnell nervös oder ängstlich, macht sich viele Sorgen. Ist das Lebensmotiv „Anerkennung“ stark ausgeprägt, empfindet die Person häufig Selbstzweifel. Sie fragt sich, wie sie wohl bei anderen Menschen ankommt und macht sich viele Gedanken darüber, was andere wohl über sie denken. Die beiden Motive in Kombination führen dazu, dass ein Mensch psychisch weniger robust durchs Leben geht, damit weniger resilient ist und Stresssituationen ihn stärker belasten als jenen, der diese beiden Motive gering ausgeprägt hat. Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Ruhe gehen eher mutig und unerschrocken durchs Leben. Gepaart mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Anerkennung fühlen sie sich selbstbewusst und machen sich vergleichsweise weniger Gedanken darüber, wie sie bei anderen ankommen. Sie sind also insgesamt psychisch robuster.

Mangelnde Resilienz – ein Schicksal?

Ja und nein. Ja, es gibt den Faktor Persönlichkeit, die individuelle Ausprägung, die individuelle Vulnerabilität. Aber es gibt auch Möglichkeiten, gut für sich selbst zu sorgen und robuster zu werden – trotz der gewissen Disposition einer geringeren Resilienz. Diese Möglichkeiten hat jeder Mensch. Was hilft?

- Fokus auf das Hier und Jetzt: Achtsamkeit trainieren, am besten durch regelmäßige Meditation

- Körperliche Bewegung – am besten in der frischen Luft – und zwar täglich

Bewegung ist einer der Schlüsselfaktoren. Sport ist eine Art bewegte Meditation. Dabei lernt das Herz, sich nach großer Anstrengung wieder zu beruhigen und in den Ausgangszustand zurück zu gelangen. Durch die gewonnene Variabilität im Puls schalten wir besser ab. Die Gleichförmigkeit der Bewegung ermöglicht es in eine Art Flow zu kommen – die Aufmerksamkeit rastet im Hier und Jetzt ein.

Doch was ist nun mit all jenen, die ein gering ausgeprägtes Motiv der körperlichen Aktivität mitbringen und Bewegung unerträglich, qualvoll oder zumindest unangenehm empfinden? Damit beschäftigen wir uns in unserem nächsten Blog „Gesund und fit durch die Corona-Pandemie.“